ご注文番号:19290

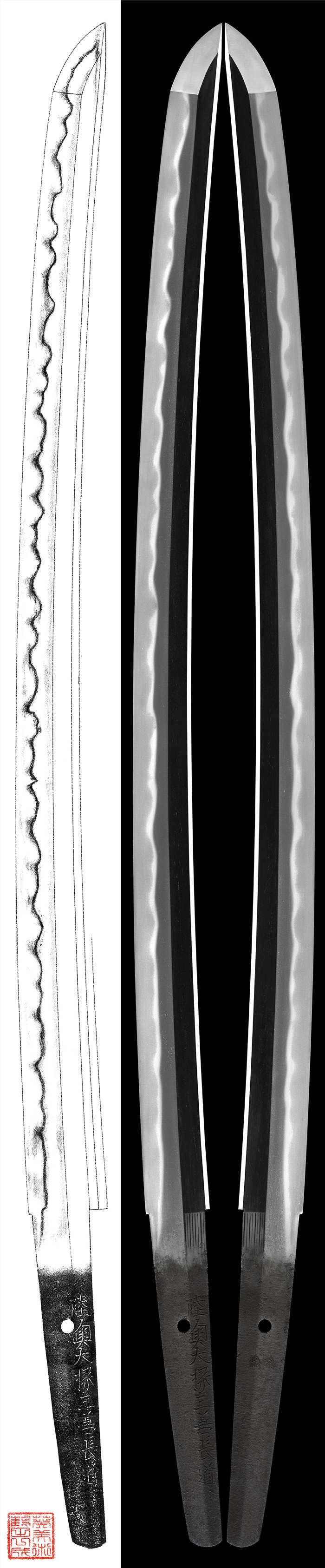

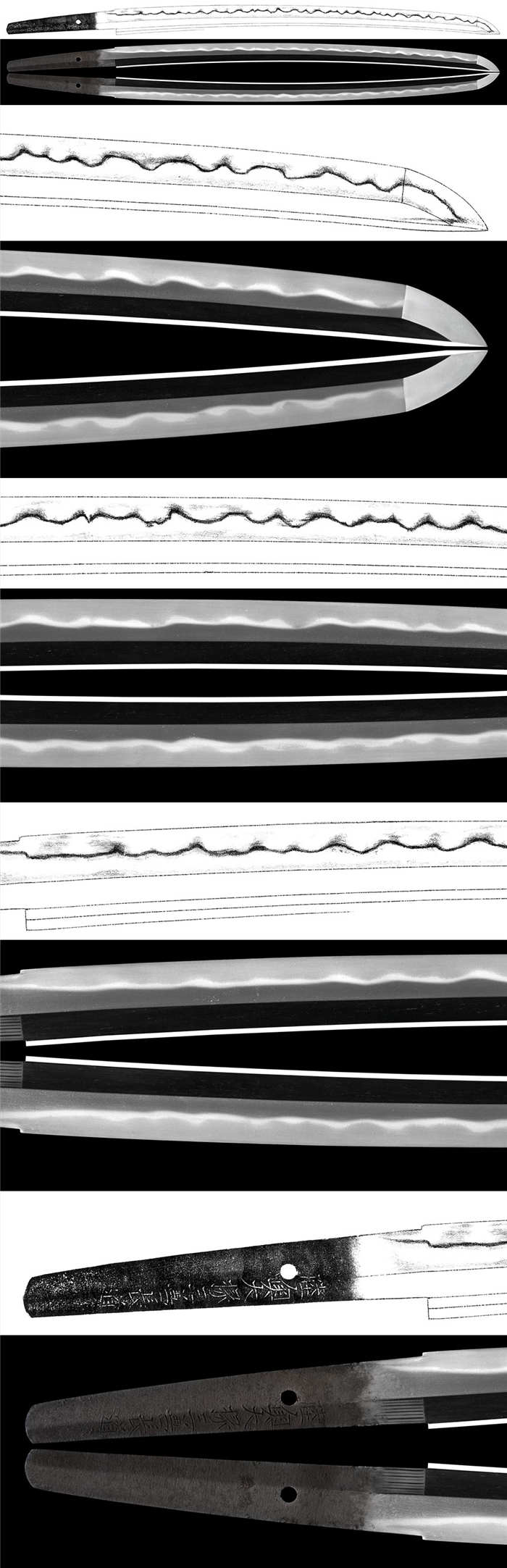

脇差:白鞘入り、拵え付き(特別保存刀剣)

銘:陸奥大掾三善長道

藤代 新刀:上作:最上大業物:岩代

3当社では刀工の出来によって最上作、上々作、上作、普通作を記載しております

本作の出来は陸奥大掾三善長道としては上々作にランクされる作品です。

研磨済み

はばき:素銅地一重

刃長:54.1センチ

反り:1.1センチ

目釘穴:1個

元幅:2.90センチ

先幅:2.07センチ

重ね:0.65センチ

刀身重量:560グラム

時代:江戸時代 寛文頃

体配:身幅、やや広く重ね厚く反り適度に付き切先やや延びる。

地鉄:小板目肌よく練れて美しい地金となる。

横手から3センチ程下に微細な刃こぼれがあるが、ほどんど見えない。

刃紋:刃区より直刃、その先匂口のやや深い

互の目乱れとなり小足よく入り帽子のたれて丸く返る虎徹帽子となる。

特徴:本作は初代三善長道による刀。長道は陸奥会津藩工である三好長政の長男で

通称は藤四郎。十六歳で父と死別し父の門人長俊の教えを受ける。

当初は道長と称していたが万治二年(1659)二十六歳の時上洛し

陸奥大掾を受領。そのとき口宣案に「三善長道」と誤記してあったので以後それに従った。

虎徹に私淑し、作風が酷似する。会津では会津正宗、会津虎徹とも呼ばれた。

徹底的に追求された切味の良さは殊に有名で、多くの愛刀家の垂涎の的である。

延宝年中に江戸に駐槌,自力作を山野久英に試させ,二ツ胴,三ツ胴の好成績を示した。

山田浅右衛門吉睦がその著書「古今鍛冶備考」において、

自らの試斬の経験から最上大業物十二選の中の一人に選んでいる。

研鑽を重ねた結果、出来の良い物は虎徹を上回り、截断銘のある刀も多い。

貞享二年(1685)五十三歳で没した。二代長道以下代々藩工として活躍し明治の九代長道に至った。

本作は通常より若干刃紋の匂口が締まりごころで、

強そうな地鉄と相まっていかにも切味が良さそうで迫力が有る。

拵:

鍔:円形の鍔に8個に別れや部分に

耳それぞれ少し立ち上げ値かを胴で線模様を象嵌する。

縁頭:赤銅地無地に文様を刻む。

鞘:焦げ茶色に〈黒い線をいれた変わり塗り鞘

目貫:赤銅地に動物と思われる図柄を高彫りし金の色絵をほどこす。

葵美術より一言:本作は虎鐵を狙って製作された優作で会津正宗

会津虎徹とも呼ばれた作品に劣らない出来を示しております。

明るく冴えた出来は通常の虎徹を上回る出来を示しております。

水々しさを失わない初代三善長道の傑作を是非お求め下さい。

特別保存刀剣鑑定書

葵美術評価鑑定書:全身押し形

価格: 550,000円(消費税、送料共)

100%

好评率